本書は、

100年前に著された

日本で最初の

哲学書です。

なぜ、今、哲学が必要か。

食べ物が溢れ、

平和で豊かな

社会になった

現代の日本において、

食糧の飢えは

満たされました。

では、心の糧は

どうでしょうか。

心の飢えを埋めるものとして

今、「哲学」が必要のように思います。

本書の根本にある思想

純粋経験

私たちが日々使っている

日本語、好きな言葉は、

自分で経験したことを

自分の価値で、判断し、

世界を切り分けています。

言葉にすればするほど、

理屈にすればするほど、

自分の主観で判断し、

世界をどんどん

せばめている、

とも言えます。

経験した事を

言葉化、理屈化

される前の

瞬間に立ち返り、

これを「純粋経験」と

定義しました。

あらゆることを

「純粋経験」に立ち返り

見つめなおそうとしたのが

本書『善の研究』です。

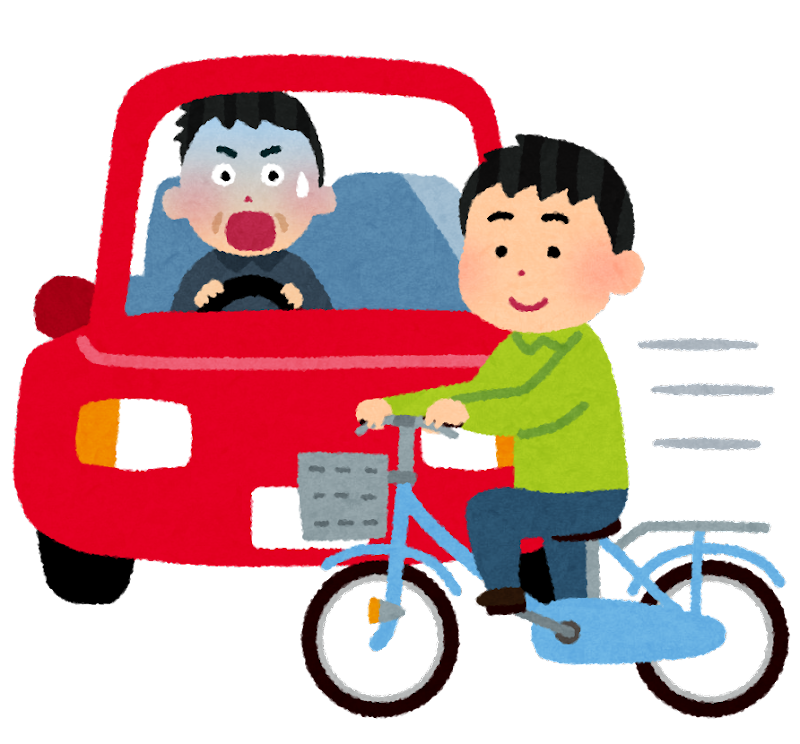

例えば、

下記のイラストの状態を

想定してください。

「アブナイ!」

と、叫ぶのと、

「信号が赤なのに飛び出してきて危ない!」

と、叫ぶのとでは、

前者の方が、

言葉や理屈を

超えていて

「純粋経験」に

近い状態です。

前者は「純粋経験」に

近い状態と言うものの、

「アブナイ!」と

言葉にした時点で

自分の主観で判断し、

状況を客観化した

状態と言えます。

飛び出した自転車を

視界にとらえた瞬間、

息を呑んだ瞬間、の経験を

西田は「純粋経験」と定義し、

この「純粋経験」に立ち返って

あらゆることを見つめなおす

ことに挑もうとしたのが

本書の根本思想となっています。

次回は、内容を深堀りしていきます。

【本の要約・気づき】『善の研究』西田幾多郎 ――日本最初の哲学書 Part2

https://amzn.to/3L8FiJO

関連記事:黒い皮膚 白い仮面 言語の持つ力

哲学 関連記事:カント著『純粋理性批判』

哲学 関連記事:ハイデガー『存在と時間』

哲学 関連記事:マルクスガブリエル著 『なぜ世界は存在しないのか』

あ

コメント