臨床心理学者 河合隼雄 先生は

「私」とは何かを探り続けます。

そして、日本人の個性を分析するなかで

導かれた答えは「仏教」でした。

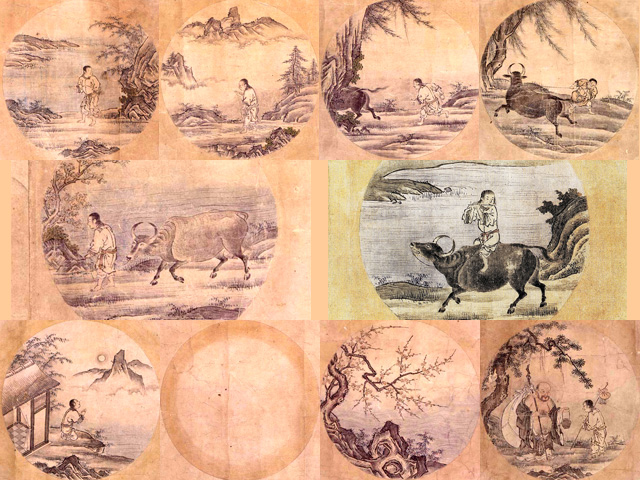

「牧牛図」( 悟りにいたる10の段階を表したもの。 )

「牧牛図」とは、

悟りにいたる10の段階を10枚の図と詩で表したものです。

「牧牛図」では、

自分の「目標」が「牛」という形で描かれています。

最初は「目標」が見つからず、右往左往します。

そして、やっと「目標」である「牛」を見つけ、

とらえ、手なずけます。

しかし、7番目(3段目左下)で牛は消えます。

「目標」に到達すると、「自己」と完全に一体化し、

「目標」がなんであったかすら分からなくなります。

これは、

「目標」だと思っていた「牛」が

「目標」として、「対象」としているうちだから

見えていた、ということを意味します。

「自分の人生の答えは牛にある!」と思っていたが、

いざ、一体となると、「牛」は消え去ってしまい、

自己は森羅万象の一部であることに気づくのです。

8番目では何もない、「無」になります。

なにもないということは、

全てを生み出すエネルギーとも言いかえられます。

9番目、「無」からまた、世界は分節化します。

10番目に至ると、世界は一巡し、新たな「問い」が始まるのです。

新たな関係が始まるといっていいかもしれません。

西洋の「私」日本の「私」

日本人の心を分析すると、人はたとえ「自性(じしょう)」を持たなくても

さまざまな要素を関連性でもって、「私」を成立させています。

自分の中の、

ある要素が有力になったり、

他の要素が無力になったりすることで「個性」が生まれるというのです。

西洋では「個性」を自らの努力で作り上げようとします。

今の自分に無いものや、自分とは対立するするものを取り入れたり、

統合したりして、豊かなものにしていく、というものが西洋的な「個性化」です。

しかし、

日本の場合では、

「個性」を形成するものというよりも、

もともと備わっているものを「発見」していくものだと

河合隼雄先生は結論づけます。

あらゆるものはつながり合っていて、そこに個々の区別はない。

自・他、現実と夢、の区別がなく、相互浸透しています。

「自分」への執着から離れようとする、区別をなくす、

といった仏教的な考え、「無分別」とリンクしますね。

「自分」とは森羅万象、関係性の中にいるひとつである。

そう考えると、

自分にはこんなことができたんだ、

自分にはこんな気持ちがあったんだ、

ということが驚きをもって私を「発見」できますね。

河合隼雄先生の患者との向き合う姿勢

患者とは全身全霊で向き合い、そのあとは一切執着しない。

これを河合隼雄先生は患者と向き合う姿勢としています。

河合隼雄先生は「風」のイメージを連想し、

有名な「1000の風」という詩で表現します。

風は空気の流れです。

そこにとどまることはありません。

しかし、存在して触れることができます。

無くなっているわけではない、大気として存在しているのです。

以前、ブログの記事でも書いた「空の実践」「縁起の実践」

と通じるものがありますね。

私もそんな「風」のような存在になってみたいです。

コメント